Remarks prepared for

Nikkei Digital Forum 2023 at Hanoi, Vietnam on October 24, 2023

Good morning, everyone. I am very pleased to have this opportunity to speak to you here. Let me first introduce myself briefly. My name is Yasu Taniwaki, Executive Vice President of Internet Initiative Japan Inc. (IIJ). IIJ was established in 1992 as the second ISP or Internet Service Provider in the world and has been widely engaged in providing network services, solution business, and security services with internet-related technologies at its core.

Before joining IIJ, I myself was in charge of information and telecommunications policy for 37 years at the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), where I was involved in a variety of policy issues such as promoting competition in the telecom business market and proliferation of digital technologies to socio-economic activities.

Today, I would like to talk about a "data-driven society" as a major change we are facing today, along with specific examples. First, I would like to touch on the main theme of this conference, DX, and what its essence is. Next, I will explain what I mean by "data-driven," citing specific examples. Finally, I would like to point out three specific actions that are necessary to move towards a data-driven society in collaboration between Japan and other Asian countries.

1. Why Is DX Needed?

The most significant characteristic of digital technology is that it breaks the boundaries of traditional business categories. For example, automotive industry is no longer just manufacturing and selling cars. Utilizing digital technology, subscription-based share services and other business models have been created. In other words, DX must be viewed not as "digitization" to improve efficiency and reduce costs in existing businesses, but as "digitalization" to transform business models and create new businesses.

In order for a company to achieve this type of transformation of its business model, it is necessary that a vision of change through digitalization be shared and advanced aggressively under a company-wide strategy.

Data Utilization as a key of DX

Until now, the business model has generally been to sell goods. In this case, the value of the goods is at its maximum at the time of sale, and then decreases over time. This is called "Goods-Dominant Logic". When digitalization progresses, however, goods become digitized and the value of the digital goods will be depleted significantly faster in the face of rapid technological innovation. Therefore, investment costs cannot be recovered fully from the consideration of goods alone.

Therefore, we are forced to shift to a "Service-Dominant Logic" that provides value-added personalized services to customers by acquiring a variety of data while maintaining retention or continuous contact between the company and its customers. The spread of subscription-based services, mentioned earlier, is also in line with this shift in emphasis from goods to services and the concurrent trend towards personalization of services utilizing data.

Creation of Data Linkage

Conventional informatization was the digitization of data within a closed field. However, data linkage across discrete domains, such as government, healthcare, and education, has become a technological and economic reality. In Europe, there is a data linkage project called GAIA- X with a strong initiative taken by Germany and France, and in Japan, the Data Society Alliance (DSA) is promoting a project called DATA-EX.

However, there are some challenges for such cross-border data linkage. First, it is difficult to establish a win-win relationship where participating companies can see the benefits of data linkage with each other. Second, there are questions as to whether such efforts are effective in a situation where platforms represented by GAFA have an oligopoly of data. Third, there are difficulties in overcoming differences in national systems to realize smooth data linkage across national borders.

Data-Driven Society

Here, let me talk about a more concrete image of a data-driven society. The lower half of this slide shows real society and the upper half shows cyberspace. In real society, a variety of data is collected via IoT devices and stored as big data in cyberspace. Then, this huge amount of data is analyzed by AI, and the analysis results are fed back to real society.

The results of data analysis are utilized in the development of solutions to solve various issues faced by real society. The operating status of solutions and areas for improvement are also monitored based on the results of data analysis to improve the version of the solution.

In a nutshell, a data-driven society is one in which data circulates like blood between real society and cyberspace, creating new value for the socio-economic system.

Positioning of a Data-Driven Society

Now, let me talk about how we assess the impact of a data-driven society on the socio-economic system. Let us take a look back at the Industrial Revolution. The Industrial Revolution began with the first Industrial Revolution, triggered by the invention of the steam engine in 1769, which enabled mass production in factories, breaking away from the traditional world of domestic handicrafts. This was a major change.

The real value of the Industrial Revolution, however, lies in the second Industrial Revolution, which was triggered by the advent of the steam locomotive 60 years later. The development of the railroad network created a discontinuous change that transformed society into an industrialized society through the liberalization of the movement of people and goods and the formation of cities.

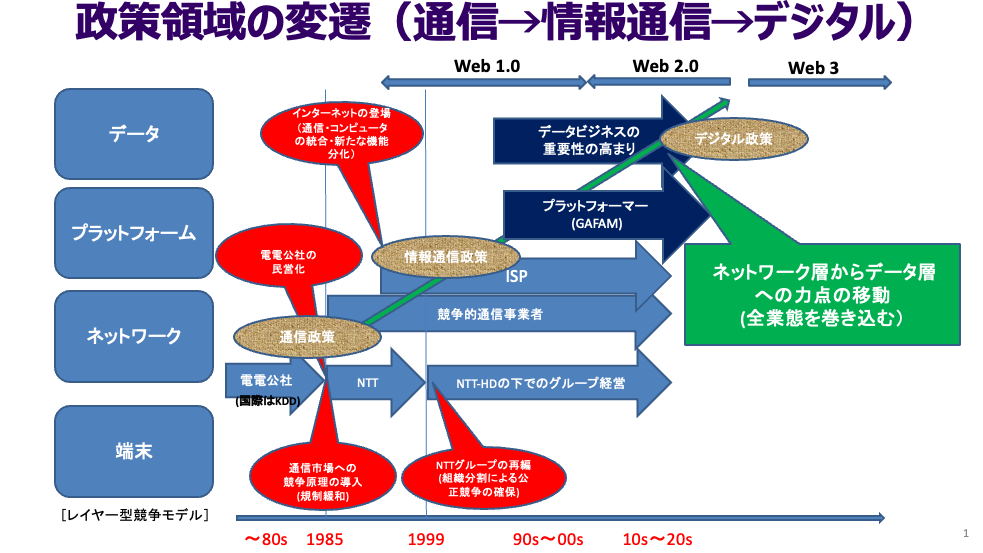

In contrast, the digital revolution began with the emergence of the Internet, which combined computer and communication technologies. The Internet is undoubtedly one of the greatest inventions of the twentieth century, but it has also evolved from web 1.0 to web 2.0 as a business model, and platform operators such as GAFA have emerged as intermediaries in the web 2.0 model. The emergence of this platform shows us clearly the enormous power of data.

Comparing the digital revolution to the industrial revolution, the emergence of the Internet is the first digital revolution, and the second digital revolution that follows is expected to materialize with the realization of a data-driven society. In other words, the transition to a data-driven society will bring about changes that will surpass those that have emerged since the advent of the Internet.

2. What does “data-driven” mean?

Let us now look at some concrete examples of what is meant by "data- driven".

"Data Driven" Case 1 : Honda Motor Co.

First is the data generated by the car, probe information. Honda Motor Company is actively using this probe information and has achieved many results. Honda collects probe information every three seconds, identifies areas where emergency braking is applied, prunes roadside trees to improve visibility, and provides road surface markings to alert drivers. As a result, in one area, the number of emergency braking events per month was reduced by about 70%, demonstrating tangible results.

"Data Driven" Case 2 : Tohoku Earthquake,March 2011

The next example is an extension of the Honda example I have just explained. Japan experienced the Great East Japan Earthquake in March 2011. The Tohoku area, which is the northeastern region of Japan, was devastated by an earthquake and tsunami, and many precious lives were lost. In the chaos of the immediate aftermath of the disaster, data served as a lifeline.

That is car probe information. Honda, with the cooperation of Toyota, Nissan, and Pioneer, a provider of car navigation systems, and others, worked on a project to collect vehicle probe information in the affected areas and display this information on an open map.This allowed us to determine which routes were passable, examine delivery routes for relief supplies, and identify areas in need of assistance. Data was truly an important tool to save lives.

"Data Driven" Case 3 : COVID-19 and Human Flow

COVID-19 covered the world from the spring of 2020, forcing people to stay home and greatly restricting their activities. In Japan, there was no mandatory lockdown, but reducing crowds around major train stations was a major challenge. Therefore, information was published on the flow of people at major stations, using anonymized smartphone location data, such as "the number of people around Shibuya Station has increased by 15% compared with one week ago," to encourage people to refrain from going out.

As a result, the flow of people, especially in office areas, was controlled, which greatly helped to deter infection. This is one of the cases where data has created a change in people's behavior.

"Data Driven" Case 4 : Ukraine

The invasion of Ukraine by Russia that began in February 2022 is an unacceptable action that disregards international rules. Under these circumstances, Ukrainians have begun to share information on damage , such as buildings attacked by the Russian military, through social networking services (SNS) like X, along with photos.

The “Eyes on Russia” project has built a system that makes it easy to search and view the data collected on SNS on an open map, allowing for a complete picture of what the damage in Ukraine looks like. The project's lead organizer says it is working to provide a basis for prosecuting war crimes committed by Russia. We hope that the end of the conflict will bring these efforts to an end as soon as possible.

"Data Driven" Case 5 : Convert tacit knowledge to explicit knowledge

Japan's agriculture industry faces the problem of aging. The average age of farmers is 68, and if this trend continues, their know-how will be lost. Efforts to pass on wisdom to the next generation are needed.

IIJ is operating a system that automatically adjusts water volume based on a development index (DVI) that clarifies the relationship between water volume and rice growth rate, which was created based on the data on water temperature and water volume acquired from sensors installed in rice paddies. For elderly people, adjusting the amount of water is a difficult task. The system not only automates this task but also makes it possible to pass on the tacit wisdom, or know-how, of farmers to the next generation in the form of the development index, which becomes explicit knowledge. Data is the cornerstone of a culture that we will connect to the next generation.

3. Specific Actions

So far, we have looked at what kind of world a data-driven society is and what kind of effects data linkage in a data-driven society will have. Finally, we would like to summarize the initiatives that should be taken to realize a data-driven society.

Three Perspectives for Promoting Data Flow

There are many perspectives when it comes to facilitating flow of data. Specifically, data flow can be broken down into three components. The first is to increase the volume of data, the second is to improve the quality of data, and the third is to increase the speed of data flow. The urgent task now is to improve the environment for data flow based on these three parameters of volume, quality, and speed of flow.

Accelerating Data Strategy in EU

Europe is leading the way in efforts to improve the environment for the promotion of data flow. In February 2022, the European Commission proposed the Data Act, which was recently agreed between the European Parliament and the Council of the EU. The agreement, which is still in the process of becoming law, includes measures to promote the sharing of data generated by the IoT, ensure appropriate data transactions between large and small companies, and mandate smooth transfers between cloud services.

In addition, the Data Governance Act, which went into full effect last month (September 2023), imposes a notification system on data intermediaries such as information banks and imposes requirements to ensure data security. In Europe, studies are also underway at a rapid pace for new legislation on AI, which is indispensable for the flow of data.

Collaboration for Promoting Data Distribution

We need to develop an environment for the promotion of data distribution with reference to such European efforts. In cyberspace in particular, there are no national borders, and strategic collaboration between Japan and other Asian countries with strong physical and economic ties will be important. Specifically, with a view to increasing the volume of data, it is necessary to develop rules to achieve promoting data linkage.

In this context, it is necessary to implement trust services, which are mechanisms for the reliable online transmission of data. Specifically, mechanisms such as electronic signatures, time stamps, e-delivery, and e- stamps must be institutionalized. In Europe, this trust service has been effective based on eIDAS regulation since 2016.

In addition, we need to promote international dialogue to remove institutional barriers to cross-border data distribution. In this dialogue, as well as the interoperability of trust services, which I mentioned earlier, it is also necessary to consider data security, prohibition of data localization, and other issues from a multifaceted perspective.

Cyberspace as a Social and Economic Foundation

As cyberspace dramatically increases its share in the socio-economic system and we move towards a data-driven society, three elements must be ensured convenience, security, and privacy. These three elements are, however, paradoxical at times. For example, when security is strengthened, convenience is compromised. A proper balance of the three elements is important, and if such a balance is maintained, trust is ensured in cyberspace.

IIJ helps to create a society in which the three elements of convenience, security, and privacy are ensured in a well-balanced manner, which leads to a society where trust in cyberspace is ensured. We need to make further efforts to realize this goal

Thank you very much for your attention.